二十五年鍛造“長牛賬本” 公募求解財富增值新課題

過去25年,公募基金行業在與基民的雙向奔赴中,續寫了一個又一個有關財富“小確幸”的故事。過去25年,公募基金行業在實現與實體經濟的協同間,分享了經濟增長的資本紅利,并實現自身跨越式發展。

公募基金的“長牛賬本”在續寫。站在新的歷史時點,面對“萬基時代”的到來,如何解決投資者“選基難”,如何提升投資者獲得感,讓投資者更充分地分享基金收益,成為公募行業邁向高質量發展階段的“必答題”。

長期主義致勝的公募基金,還將在不斷的實踐中,彰顯自己的專業、專注。

長期收益可觀

截至今年1月底,天相投顧數據顯示,共有41只基金自成立以來的收益率超過1000%。其中,成立于2004年的華夏精選自成立以來收益率達3398.65%,成立于2003年的嘉實增長和成立于2004年的景順長城內需增長也分別實現了2506.21%、2009.64%的業績增長。

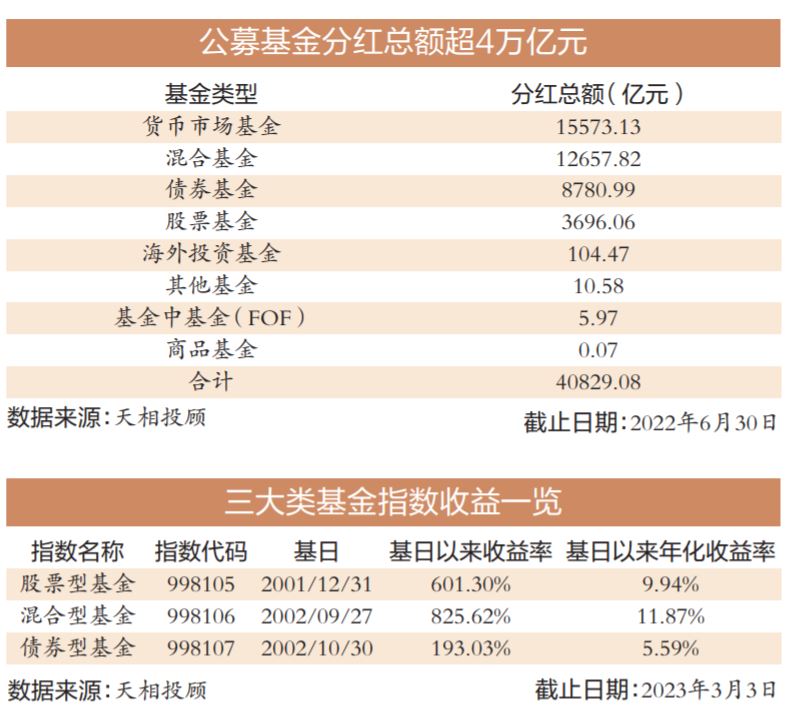

天相投顧數據顯示,截至今年3月3日,天相股票型基金指數、混合型基金指數和債券型基金指數近20年的收益率分別為601.3%、825.62%和193.03%,年化收益分別達9.94%、11.87%、5.58%。公募基金的財富增值效應可見一斑。

此外,截至今年1月31日,在市場上17642只基金(不同份額未合并計算)中,自成立以來取得正收益的基金共有12958只,占比達73.45%。

25年來,在時間與時代紅利的饋贈下,公募行業里涌現了無數個和基民雙向奔赴的故事。

中國證券報曾報道,在2003年,一位“丈母娘”花4.7萬元買入了嘉實增長,隨后卻忘了這件事。等再想起時已是17年后,此時她的這只基金總資產已高達137萬元,持倉收益近28倍。

“績優基金之所以能創造驚人回報,最重要的原因就是長期復利投資帶來的財富累積效應。”匯泉基金創始合伙人、首席經濟學家楊宇對中國證券報記者表示。

上海證券基金評價研究中心業務負責人劉亦千則從換手率這一指標看到了長期主義投資理念在基金投資中的優勢。“這些長青基金的平均換手率在近十年以來都顯著低于同類基金的平均水平。”他說。

長期投資收獲豐厚回報的例子,在公募行業不勝枚舉。2003年,一位基金從業人員在華夏回報發行之際買入了5萬元,17年后,這位人士欣喜地發現,當初的5萬元已接近100萬元,基金凈值上漲18倍左右。

“一年一倍者眾,三年一倍者寡。”基金投資是一項長期事業,只有能夠在長期取得良好收益,穿越牛熊的基金,才能夠在激烈的競爭中得到投資者的認可。

“基本上所有長牛基金都有過基金經理變更,且大多數基金發生了多次基金經理變更。”天相投顧相關負責人對中國證券報記者表示,這給基金投資者帶來一定的啟示,基金經理的個人投資風格固然會影響到基金的表現,但一個基金公司的整體文化底蘊和投研架構更是重要的影響因素。

泓德基金副總經理溫永鵬認為,長青績優基金的鍛造,需要多種因素共同作用。除了基金經理的投資管理能力,還需要專業的投研團隊支撐、嚴格的風險管理、科學的投資理念、合理的激勵與約束機制、健康的企業文化等等,這些因素共同作用形成長期持續穩定向上的凈值曲線。

把握時代的貝塔因素

對于投資者來說,選擇公募基金最主要的目的是,通過資產增長分享經濟增長帶來的資本紅利。截至2022年末,公募基金整體實現利潤4.36萬億元。

“對于基金來說,能否把握住時代的貝塔因素非常重要。”楊宇說。

回顧歷史,公募行業從無到有,從蹣跚學步到蓬勃發展的25年間,正是我國經濟實現歷史性發展的25年。

以唯一一只30倍基——華夏精選為例,天相投顧相關負責人表示,該基金在成立早期,如2004年至2013年,持倉以金融、房地產、周期板塊為主;2013年至2018年,消費板塊則是重要持倉;2018年以后其持倉主要以消費、制造業和周期板塊為主。“適應市場風格或是業績長青基金的重要支撐。”

華夏基金相關負責人對中國證券報記者表示,華夏精選平穩運作19年,首要原因便是,離不開中國經濟的快速發展和中國資本市場的穩健發展,受益于優秀企業的成長。

整體來看,近十年來,公募基金的重倉股變遷描繪出一幅中國經濟產業變遷圖,公募基金行業在實現與實體經濟協同之際,實現了自身的跨越式發展。

從2020年底開始,寧德時代、立訊精密、隆基綠能等制造業個股在公募基金前十大重倉股中屢屢現身。到2022年上半年,新能源產業個股占據主動權益基金前十大重倉股的“半壁江山”。這一景象和十年前公募基金重倉股中金融房地產龍頭“搭臺唱戲”景象形成鮮明對比。

當下,提高直接融資比重、服務實體經濟發展、實現共同富裕等方向成為了公募行業的投資共識。

嘉實基金總經理經雷表示,公司在投資與研究的過程中,堅持長期主義,關注科技創新,助力直接融資,推動國家戰略轉型和產業結構優化升級,加強ESG研究與投資,為推進上市公司質量向更深層次、更廣維度提升,從而進一步為推動資本市場實現高質量發展提供支持。

“投資應將資金轉化為資本,投入綠色低碳產業,深入推進能源革命;投入‘專精特新’重點領域,支持核心技術攻堅戰;布局社會化養老體系建設,積極應對人口老齡化。”中歐基金董事長竇玉明對中國證券報記者表示。

讓收益真正落到老百姓口袋里

中國證券報記者曾采訪過一位百歲老人買基金的故事。老人十五年來“鐘情”于一只基金,每月都買一點,最終收獲了可觀的投資收益。老人之所以對一只基金如此“鐘情”,原因非常簡單,這只基金十幾年來的分紅水平特別穩定。

整體來看,公募基金分紅“成績單”亮眼。數據顯示,截至2022年上半年末,公募基金整體分紅4.08萬億元。分類別來看,貨幣基金實現分紅1.56萬億元,混合基金1.27萬億元,債券基金0.88萬億元,股票基金0.4萬億元。其中,天弘余額寶自成立以來實現分紅2432.77億元,是當前市場上唯一一只分紅破千億元的基金。主動權益型基金方面,興全趨勢投資以312.85億元的分紅名列前茅。

楊宇認為,在倡導長期投資的同時,基金需要給投資者穩定預期的持基體驗,比如長期分紅。當給予投資人較為穩定的紅利回報預期時,將更有利于投資人長期持有。

“從業績的維度來看,公募基金整體體現出了高水平的專業能力和主動管理價值。”劉亦千認為。

不少專業人士表示,未來,公募基金不僅要整體“賬本”亮眼,還要從投資者的切身體驗出發,讓收益真正“落到老百姓口袋里”。

溫永鵬認為,“基金賺錢,基民不賺錢”這一問題需要市場多方主體共同努力,除了持續加強投資者陪伴和引導,還需要渠道銷售機構、基金管理人共同優化考核激勵機制,將客戶的長期投資收益、客戶的獲得感和體驗感作為重要考核指標。

具體來看,劉亦千從兩個方面給出建議。首先,在投資管理上,公募基金行業淡化對短期排名的追求,通過適當的資產配置、風險管理等手段降低產品波動,優化產品持有體驗。其次,在銷售管理上,轉變“唯規模論”的銷售管理模式,從客戶利益最優化出發進行產品營銷;并進一步加強適當性匹配管理,把“合適的產品賣給合適的投資者”落到實處;也要加強基金的宣傳半徑和普惠范圍,讓“更多的合適投資者,可以更快速有效地匹配到合適的產品上”。

在適當性匹配管理上,楊宇直言:“公募行業需要從過去簡單的‘賣基金’模式,向資產配置的模式轉變。”

在溫永鵬看來,公募基金產品數量已經多達上萬只,投資者面臨“選基難”的問題,基金公司需要向投資者更直觀、清晰、全面地介紹產品的特征,幫助其匹配適合其投資理財需求的產品。