效益指標承壓 股份行冀望對公業務“頂上去”

貸款市場報價利率(LPR)下行、存量按揭利率下調、存款定期化趨勢加劇、中收代銷費率下行……在息差和中收兩大核心營收變量走弱背景下,銀行業經營“壓力山大”。從數據上來看,2023年的股份行尤其如此。

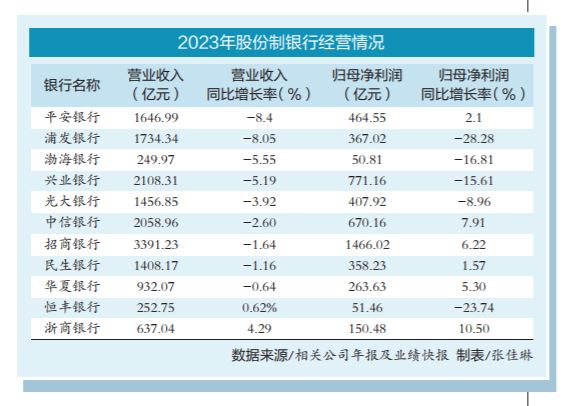

已披露財報數據的11家股份行中,除了浙商銀行和恒豐銀行,其余9家銀行在2023年營業收入均同比下降。承壓背后是市場份額的變化,提高對公業務的戰略地位成為行業共識。但資產定價下行壓力、優質項目競爭加劇是擺在股份行面前的重要問題。

“客戶總是選擇對他最有利的,要么價格好,要么服務優,或者兩者兼具。如果服務沒有特色,資金成本又不占優勢,這家銀行將逐漸被邊緣化,這是大趨勢。”華東地區某銀行負責人告訴記者。盡管在資金成本上不占優勢,但加強非融資業務合作,深度經營戰略客戶,擴展服務生態圈正成為股份行突出重圍、尋求差異化競爭的“打法”。

股份行營收同比下降

“受資產重定價、市場利率下行、資本市場波動,以及公司信貸增長動能不足、業務結構調整等因素影響,公司效益指標階段性承壓。”素來以對公業務見長的浦發銀行在2023年業績快報中稱。

數據顯示,2023年浦發銀行實現營業收入1734.34億元,同比下降8.05%;實現歸母凈利潤367.02億元,同比下降28.28%。2023年經營業績承壓的并非浦發銀行一家,而是股份行的普遍現況。

已披露財報數據的11家股份行中,除了浙商銀行和恒豐銀行,其余9家銀行2023年營業收入均出現同比下降,降幅居前的有平安銀行、浦發銀行、渤海銀行、興業銀行。

2023年,平安銀行實現營業收入1646.99億元,同比下降8.4%;渤海銀行實現營業收入249.97億元,同比下降5.55%;興業銀行實現營業收入2108.31億元,同比下降5.19%。

歸母凈利潤方面,浦發銀行、恒豐銀行、渤海銀行、興業銀行、光大銀行均出現同比下降。

放眼行業,據金融監管總局披露的2023年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況,2023年全年商業銀行累計實現凈利潤2.4萬億元,同比增長3.2%。據中金公司測算,國有大行、股份行、城商行、農商行2023年凈利潤分別同比增長1.8%、-3.7%、14.8%和14.8%。

發力對公業務

盈利增速分化的背后,是市場份額發生變化。據中金公司測算,2023年上市銀行貸款增速11.5%。大中小銀行分化加劇,大型銀行新增貸款、存款市場份額占比從2021年的40%左右分別升至57%和63%左右。

“大型銀行正通過‘以量補價’方式從貸款端獲取其他類型銀行的市場份額。以貸款為例,2023年大型銀行的貸款總額、零售貸款與公司貸款增速分別達到12.69%、5.56%和18.56%,分別較股份行高出6.51個、4.57個和7.58個百分點。”招聯首席研究員董希淼告訴記者。

業內人士表示,不同類型銀行有著不同的角色定位、不同客群。“就像不同體量、不同特點的船只航行在不同海域,不同銀行在不同地區,針對不同行業開展的業務情況不盡相同,很難一概而論。”華東某地區城商行人士張清平(化名)告訴記者。

總體來看,社會融資需求不足,行業競爭加劇是事實。業內人士認為,在個人住房貸款業務承壓、個人消費貸款競爭激烈等背景下,提高對公業務戰略地位,加大對公貸款投放力度是部分銀行的選擇。

以興業銀行和平安銀行為例,2023年末,興業銀行公司貸款總額31648.14億元,同比增長超20%,占貸款總額比例為57.95%,較上年末上升5.14個百分點;平安銀行公司貸款總額14297.90億元,同比增長超10%,占貸款總額比例為42%,較上年末上升3.5個百分點。

“希望對公業務能頂上去,為零售爭取喘息的機會。”平安銀行行長冀光恒表示,零售業務短期內會面臨挑戰,因此需要對公做精,支持補位,為零售轉型爭取時間。

爭奪優質資產

“好項目大家都搶著要!”某國有行總行對公部門人士王艷萍(化名)告訴記者。在我國經濟發展邁向新階段背景下,整體信貸需求正在發生變化。行業對于優質資產的爭奪加劇。

某銀行地方分行對公業務負責人告訴記者,受制于金融市場競爭加劇、區域經濟發展特點等因素,新型融資市場未能在地區實現發展。因此,當地對于傳統的優質項目競爭十分激烈。

在這場同業競爭中,貸款定價是股份行繞不開的話題。招商銀行副行長彭家文在2023年度業績發布會上說,LPR下調、利率重定價,以及資產供大于求等因素加劇了對優質資產的爭奪,導致整體資產定價下行。

“對于企業客戶而言,看重的往往是貸款價格和服務。”某銀行業資深人士向記者表示,國有大行在網點、品牌、資本實力及創新能力方面優勢相對突出,大行下沉會對其他銀行業務與市場議價構成壓力。

某城商行人士告訴記者:“以前在市場資金比較稀缺的時候,有些銀行可能給民營企業較高的貸款價格。當效益不好、利潤受到影響時,企業要么不貸款,要么尋求貸款利率更低的銀行。”

而在貸款價格方面,國有行無疑具有優勢。“因為我們的存款價格沒有股份行高,資金成本低,再加上息差因素,所以我們的貸款價格會低一些,這是市場規律,但大家的目標客群、市場不一樣。”王艷萍說。

不過,在行業競爭加劇背景下,此前相對清晰的客群定位正變得模糊。“以前我們的對公業務有個默契,超過5000萬元的客戶由國有大行來做,5000萬元以下的客戶由我們來做。但由于行業競爭激烈,現在已經開始互相滲透了。”張清平告訴記者。

某醫療健康公司負責人張鵬(化名)告訴記者,“隨著大家對于健康問題愈發重視,我們這個行業也逐漸受到關注。現在大概每年會有1000萬元至2000萬元的融資缺口,一開始貸款就找股份行。現在有一些國有銀行通過官方或者非官方渠道跟我們主動接洽。”

國有行的業務下沉正在給其他銀行帶來一定影響。

“城商行相對靈活。通過本地資源和政府支持在某些業務上能夠取得優勢。扎根于本地市場,城商行對當地市場有著更深入了解和緊密聯系,所以一些區域性銀行在更好了解當地客戶需求、給客戶提供金融支持方面具有優勢。隨著經濟形勢變化,股份行以往的市場化優勢也有一定程度減弱。”董希淼告訴記者。

尋求差異化競爭

“總體上,股份行的競爭力和創新能力較強,一方面,規模已經達到一定程度,基本具備可持續的科技投入和市場競爭能力;另一方面,股份行管理效率相對較高,能根據市場環境變化及時調整經營理念,從關注規模增長轉向了質量優先的戰略。”上海金融與發展實驗室主任曾剛告訴記者。

不可否認的是,股份行仍有著自身獨特優勢。在曾剛看來,多數股份行持有理財公司等多元化牌照,為其業務轉型和拓展非息收入來源提供了空間。目前來看,股份行在多元化轉型方面走在了銀行業的前列。

張鵬告訴記者,服務到位且策略靈活是他選擇股份行為貸款行的原因。“針對人才創業,這家股份行做得比較早,也積累了一整套評估和服務體系,會根據企業抵押資產等情況,盡可能滿足企業需求。”

全面提升精細化管理水平,不僅是多家股份行的重點戰略,也體現在對公策略之中。聚焦服務生態圈,與企業客戶深度綁定,加強非融資業務合作,拓展后續相關業務,是部分股份行尋求突破的“打法”。

業內人士告訴記者,部分行業企業金融服務存在過剩:“對企業來說可能有很多家銀行可以提供相似服務,價格差異并不明顯。在這種情況下,銀行能否提供融資以外的服務、與企業客戶實現深度捆綁十分重要。”

“在難的時候反而會有一些機會。前期,我們可以先降低價格,虧本服務一批客戶。等經濟形勢好轉時,我們就可以提早介入進去。雖然在貸款利率上沒有優勢,但我們會做好服務和產品創新,讓客戶體驗更好。”某股份行總行科創金融業務人士告訴記者。

聚焦戰略客戶,擴展服務生態圈,是一些股份行在尋求差異化競爭中探索的重要路徑。

以浙商銀行為例,該行圍繞企業核心需求,與私募股權投資機構、政府投資基金等加強聯合,發揮投貸聯動與資源優勢,推進債權與股權合作鏈條打通,構建同頻共振的股權鏈接生態圈;與擔保公司、律師事務所等專業機構優勢互補,合力解決科創企業成長發展中遇到的各類專業問題。

“我們與戰略客戶建立良好的合作關系,將業務延伸到上、中、下游中小微企業,積極拓展大、中、小各類企業的家族企業負責人、高管、員工的個人業務。通過總分行一體化,實現‘深度經營、擴圈強鏈’,生態金融業務余額、鏈上融資都有明顯增長,競爭力顯著提升。”民生銀行董事長高迎欣在該行2023年度業績說明會上表示。